Les laboureurs

Le mot laboureur vient du latin "labor", et jusqu'au XVI ème siècle, il désigne celui qui travail. On parle alors couramment de gens de labeurs.

Au XVI ème siècle, la société est partagée entre les clercs, les nobles, les magistrats, les bourgeois, les artisans et les laboureurs.

Au delà du XVII ème siècle, le laboureur devient cultivateur et s'impose en tant que telle au cours des XVIII ème et XIX ème siècles.

Ils vivent en famille, avec frères, sœurs, parents et quelques fois leurs domestiques. Au XI ème siècle, pour faire face aux droits de successions, prélevés sur les biens de leurs serfs, imposés par les seigneurs, les paysans forment les communautés familiales agricoles, avec à leurs têtes, les maîtres de communautés. La mise en commun de leurs biens, leurs confère des conditions de vie meilleures.

Ils peuvent-être des journaliers, même s'ils sont propriétaires de quelques boisseaux de terre. Souvent hommes à gages, hommes à tout faire, employés des champs, tâcherons, ils sont employés pour une période déterminée, chez un propriétaire et perçoivent un salaire. Ils sont des domestiques agricoles, des laboureurs à bras, des manouvrier ou maneuvrier.

Quand ils sont laboureurs à charrue, ils exploitent des domaines plus ou moins grands, dont ils sont propriétaires ou fermiers. Ils peuvent posséder champs, prairies, vergers et vignes.

Ils élèvent du bétail, vaches, moutons, porcs, ânes, volailles, certains possèdent des ruches. Ils produisent lait et fromage. Ils produisent du vin. Ils essartent, épierrent, élève des murets, des clôtures et aménagent des fossés. Ils fument la terre, sèment, sarclent, moissonnent et conservent les céréales issues telles que le blé, le seigle, l'orge.

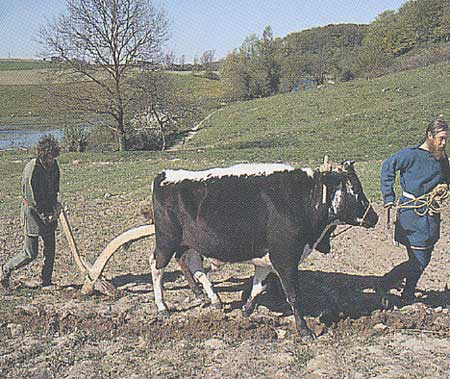

Le paysan qui laboure, possède un attelage et une charrue ou une araire . La charrue est employée pour les sols qui se travaillent en profondeur. Elle est munie d'un versoir qui rejette la terre de part et d'autre du sillon, et d'un mancheron double. Elle nécessite un attelage de deux, trois ou quatre bœufs ou cheval. L'araire quant à elle est plus légère, démunie de versoir, elle est employée dans les terres caillouteuses. Elle nécessite un attelage simple, à un bœuf, cheval, mulet ou âne. Elle est à mancheron unique, ce qui permet au laboureur de tenir son aiguillon de l'autre main.

Nos ancêtres pouvaient associer leur activité de laboureur à celle de marchand. Ils transforment alors leur propre production, qu'ils vendent, sur les foires et les marchés. Ils font le commerce du bétail, qu'ils élèvent. Ils peuvent devenir cabaretier, hôte, certains sont syndic et fabricien de leur paroisse.

Toutes ces activités sont ponctuées par des ventes, des baux, des reconnaissances de dettes, actes rédigés par les notaires locaux. Leur vie est suspendue au temps qu'il fait, aux récoltes qui en découlent, aux évènements familiaux, à la religion et aux impôts et autres taxes à payer.