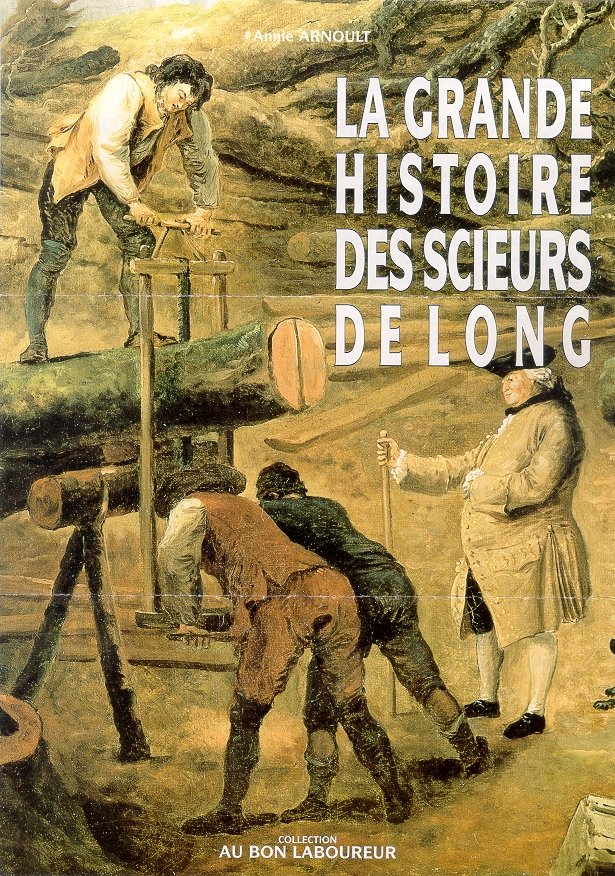

Les scieurs de long

Scieur de long est un très vieux métier

Extraits du livre d'Annie Arnoult

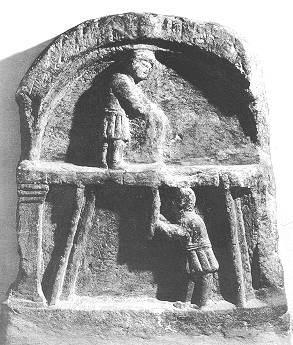

On peut voir au palais ducal de Nancy un bas-relief gallo-romain représentant des scieurs de long.

On peut voir au palais ducal de Nancy un bas-relief gallo-romain représentant des scieurs de long.

Les scieurs de long débitaient de longues pièces de bois dans le sens du fil, ils obtenaient des planches, plateaux, poutres, chevrons, voliges etc. Nous leur devons les étais des mines, les traverses de chemin de fer, les merrains des tonneaux, le bois des allumettes...

Détails du tableau peint par Hubert Robert (1733-1808), exposé par l'artiste au salon de 177.

Les Jardins de Versailles au moment de l'abattage des arbres pendant l'hiver 1774-1775.

Vue du Bosquet des Bains d'Apollon. Versailles et Trianon. - © Photo R.M.N.

Ils intervenaient aussi bien pour la construction d'un hangar ou d'une barque que pour celle d'un château ou d'un très gros bateau.

Ils intervenaient aussi bien pour la construction d'un hangar ou d'une barque que pour celle d'un château ou d'un très gros bateau.

Ils intervenaient partout grâce à leur équipement léger, à une grande facilité de mobilité et à une main d'oeuvre nombreuse et bon marché.

Ils se déplaçaient facilement de chantier en chantier, transportant la scie, les haches chaînes et passe-partout, leur outillage était sommaire en comparaison de celui d'autres métiers. Ils montaient le support (sorte de trépied) avec les matériaux trouvés sur place.

Aucun obstacle ne les arrêtait, ils savaient pallier à toute complication. Pour se rendre dans les endroits difficiles d'accès, ils se faisaient débroussailleurs ou terrassiers. Parallèlement au sciage manuel s'est ajouté le sciage mécanique.

Les moulins à scier le bois étaient actionnés par le vent ou l'eau surtout.

Il n'y avait pratiquement qu'une seule façon de travailler, mais plusieurs modes de vie.

Les sédentaires : ils travaillaient surtout à proximité de leur résidence.

Les sédentaires : ils travaillaient surtout à proximité de leur résidence.

Les itinérants : ils allaient par deux dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres.

Les ambulants : parcouraient inlassablement la campagne, ils n'avaient pas de résidence fixe.

Les immigrants : chassés de leur pays pour des raisons économiques ou politiques.

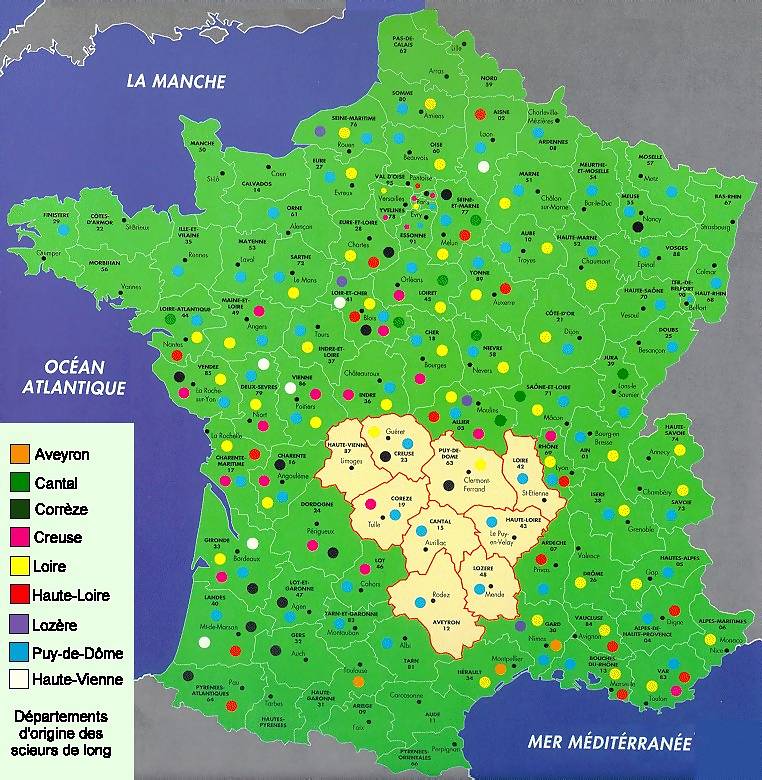

Les migrants ou émigrants : venaient surtout du massif central.

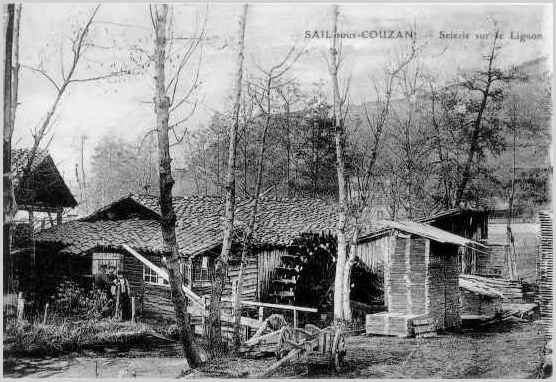

Scierie sur le Lignon à Sail-sous-Couzan

Où allaient-ils ?

La carte ci-dessous montre les endroits où on les retrouvait.

Quand grande pauvreté et surpeuplement rimaient avec émigration

Si tous ces hommes "allaient à la scie", c'était par nécessité et non par goût des voyages, plusieurs causes s'alliaient entre elles :

Le Climat : les hivers neigeux et sans fin, contraignaient ces montagnards à une trop longue période d'inactivité. C'était avant tout des paysans, ils vivaient ou survivaient de la culture, de l'élevage et de l'exploitation forestière. Les scieurs de long se recrutaient aussi bien parmi les petits propriétaires, que parmi ceux qui n'avaient aucun bien. Aux laboureurs se joignaient de modestes commerçants et artisans.

Les années 1630, 1694, 1697, 1709, 1710, 1770 furent cruelles, avec des hivers et des printemps particulièrement froids qui gelaient toutes les cultures auxquels s'ajoutaient les épizooties et les désastres laissés par les gens de guerre après leur passage.

Les charges et les impôts seigneuriaux, religieux et royaux écrasaient les populations. De plus chaque scieur de long était cotisé et devait acquitter une taxe d'industrie, calculée en fonction du pécule rapporté, comme le confirmaient les rôle de taille tarifés.

Les régimes successoraux apportaient une charge supplémentaire, notamment en cas d'héritier universel, contraint de dédommager ses cohéritiers et de régler d'autres dépenses familiales.

Il n'était pas rare de voir réapparaître, après une longue absence un scieur se long venu toucher sa part d'héritage, puis disparaître aussi discrètement qu'il était arrivé, cette fois pour toujours.

Pour servir en temps de guerre, tant que le recrutement de la milice se limitait à un ou plusieurs hommes par paroisse il n'avait pas suscité de situation particulière. Le problème s'est corsé avec les levées obligatoires.

Avec la Révolution, si certaines charges ont diminué, en contrepartie l'instauration du devoir militaire fut créé. Les jeunes gens qui tiraient un mauvais numéro se voyaient embrigadés pour de longues années, et devaient-ils s'estimer heureux s'ils avaient échappé aux massacres des guerres napoléoniennes, ou autres batailles.

En dépit des risques encourus, beaucoup préféraient déserter que de se soumettre aux lois de la conscription, ils choisissaient de s'expatrier dans quelques forêts lointaines. Les familles étaient regroupées par feux, voire par communautés villageoises . Les communautés familiales étaient fréquentes. Malgré le fort taux de mortalité infantile et de mortalité épidémique, les familles étaient nombreuses, trop nombreuses. Cette surpopulation était inconciliable avec les ressources insuffisantes des foyers. Aussi pour les plus pauvres, un parent parti, c'était une bouche de moins à nourrir.

Dès l'adolescence "aller à la scie", l'instinct d'imiter, de faire pareil que les autres, devenait une tradition. Les histoires du grand-père racontés aux veillées, avec tous les détails sur ses exploits d'antan, et sur ses pérégrinations, incitaient les garçonnets à partir. Dans ces milieux on était scieur de long de père en fils.

Même modiques, les gains rapportés par les premiers encourageaient à l'exode, avec l'obsession chez le paysan d'agrandir sa propriété en achetant quelques arpents de terre supplémentaires, sans oublier de se protéger d'un éventuel accident ou maladie et contre la vieillesse.

Pour toutes ces populations le phénomène migratoire une fois enclenché, devenait irréversible. Les scieurs de long émigraient à l'automne.

Avant le départ

D'après la tradition, les départs avaient lieu à Notre-Dame de septembre, le 8 ou à la Saint-Michel le 29 septembre, et les retours à la Saint-Jean d'été le 24 juin. Dans la réalité rien d'aussi rigide, les départs s'échelonnaient de septembre à décembre et les retours d'avril à juillet. L'absence durait 8 à 9 mois.

On appelait cette émigration temporaire : émigration d'hiver ou de morte-saison par opposition à l'émigration d'été. Exceptionnellement des scieurs de long du Limousin et de la Creuse ont pratiqué l'émigration d'été pour accompagner leurs compatriotes maçons ceux du bâtiment qui limousinaient.

En général, ils rentraient au pays chaque été. Quelques uns sautaient deux ou trois ans à cause de l'éloignement ou parmi les jeunes mariés soucieux de rapporter un pécule plus important et d'éviter toute naissance, dès les premières années du mariage. Cet exode saisonnier rythmait et déséquilibrait la vie locale, sociale et économique, exemple : les baptêmes et naissances enregistrés entre avril et juillet.

Autour de l'émigration, il y avait toute une organisation, elle était bien encadrée. Un chef d'équipe, le patron, recrutait la main-d'œuvre, lors des foires - d'ailleurs la coutume disait que, sur certaines foires, il y avait plus de patrons scieurs de long que de marchands de bestiaux - lors des fêtes patronales, dans les cabarets... tout simplement entre parents ou gens du même village. Le patron se chargeait de toutes les démarches.

En plus de l'embauche, il cherchait le travail, traitait avec l'employeur, qui adjudicataire de coupe, qui marchand de bois, qui exploitant forestier, se chargeait des conditions de travail, des rémunérations. Il s'occupait des trajets, de l'hébergement et de la nourriture. A la fin de la campagne, il répartissait les gains...

Une douzaine d'hommes composaient l'équipe, la brigade, parfois moins, parfois davantage. Avant de se mettre en route, ils remplissaient des formalités d'ordre privé, administratif ou notarial. Ceux qui étaient pour se marier, le faisaient aux mois d'août, septembre ou octobre avant de partir, ainsi profitaient-ils de la présence des autres scieurs de long parents et amis.

En 1772, le curé de Sauvain enregistrait onze mariages, chiffre particulièrement élevé dû à la période de forte démographie. Ils étaient répartis sur deux mois seulement soit neuf en septembre et deux en octobre.

Sous l'Ancien Régime, ils nommaient ou élisaient les consuls. Voici un document reçu par le notaire VALEZY, le 14 septembre 1661 : contenant nomination des consuls de la parcelle de Sauvain pour l'année 1662, faite par le peuple assemblé à l'issue de la messe paroissiale, requérant les consuls sortant et en vertu d'une ordonnance des élus de Montbrison qui permet d'élire les consuls de l'année suivante, attendu que la plus grande partie des habitants sont sur le point de partir pour s'en aller à la scie.

D'abord auprès des prêtres, des échevins... puis des maires, ou auprès de tout autre membre de l'autorité compétente ils se faisaient délivrer un certificat de route, un passeport : document obligatoire aussi bien pour circuler dans l'intérieur du pays qu'à l'étranger, à présenter en cas de contrôle et à faire viser : "Vu passer à la Flèche le 30 décembre 1779, Maréchal de Lucé Procureur du Roi".

D'abord auprès des prêtres, des échevins... puis des maires, ou auprès de tout autre membre de l'autorité compétente ils se faisaient délivrer un certificat de route, un passeport : document obligatoire aussi bien pour circuler dans l'intérieur du pays qu'à l'étranger, à présenter en cas de contrôle et à faire viser : "Vu passer à la Flèche le 30 décembre 1779, Maréchal de Lucé Procureur du Roi".

Le demandeur devait être bon catholique, les protestants vellaves ne pouvaient donc pas émigrer, ni hérétique, de bonne moralité, jouissant d'une honnête réputation, aucun reproche à lui faire sur sa conduite, porteur d'aucune maladie épidémique.....

Les passeports, manuscrits ou imprimés, portaient à peu près tous les mêmes formules :

Enjoignons à tous ceux qui sont préposés pour veiller au passage des gens suspects, et à la sûreté des chemins de notre Département, et prions tous ceux qui sont à prier, de laisser librement passer le dit FAURE et de même de lui donner toute aide et assistance en cas de besoin. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent Passe-port. Cette formalité est tombée en désuétude à la fin du XIXe.

En plus du passe-port, vers 1750, a été institué le livret d'ouvrier dont ils devaient être munis.

En plus du passe-port, vers 1750, a été institué le livret d'ouvrier dont ils devaient être munis.

A gauche un passe-port fait en septembre 1830 à Royère (de Vassivière) en Creuse.

Ci-dessous la couverture du livret d'ouvrier.

Contenant

LA LOI DU 22 JUIN 1854

LE DECRET DU 30 AVRIL 1855 ET LA LOI DU 14 MAI 1851

LES ARTICLES 153 ET 453 DU CODE PENAL

Malgré la dépense, ils n'hésitaient pas à se rendre chez le notaire, pour enregistrer un contrat de mariage, déclarer une transaction financière, donner procuration à leur femme ou pour le célibataire à un parent afin qu'il gère ses affaires en son absence, rédiger un testament pour la répartition de ses biens et s'enquérir de sa sépulture avec messes et aumônes pour le salut de son âme au cas où il ne reviendrait pas...

Pour les émigrants Creusois, avant de quitter le pays, la tradition exigeait autrefois qu'on fit l'emplette d'un très vaste chapeau insigne du métier. Aux environs de 1885 un vieux chapelier d'Eymoutiers en avait presque l'exclusivité, et à la saison en apportait des piles importantes aux foires de la région, notamment à celles de Peyrelevade, Féniers et Faux-le-Montagne. Les sitaires auvergnats portaient le même couvre-chef. Il préservait l'homme, debout au pied du chevalet, de la chute de la sciure sur le visage. Fabriqué en laine du pays, ce feutre était imperméable à la pluie et si souple que les scieurs de long le roulaient en coussinet et le plaçaient sur leur épaule pour amortir le dur contact des arbres abattus qu'ils transportaient.

Pour les émigrants Creusois, avant de quitter le pays, la tradition exigeait autrefois qu'on fit l'emplette d'un très vaste chapeau insigne du métier. Aux environs de 1885 un vieux chapelier d'Eymoutiers en avait presque l'exclusivité, et à la saison en apportait des piles importantes aux foires de la région, notamment à celles de Peyrelevade, Féniers et Faux-le-Montagne. Les sitaires auvergnats portaient le même couvre-chef. Il préservait l'homme, debout au pied du chevalet, de la chute de la sciure sur le visage. Fabriqué en laine du pays, ce feutre était imperméable à la pluie et si souple que les scieurs de long le roulaient en coussinet et le plaçaient sur leur épaule pour amortir le dur contact des arbres abattus qu'ils transportaient.

Ils partaient généralement entre 16 et 50 ans, mais il a été relevé dans des passeports des départs dès l'âge de onze ans et jusqu'à soixante ans. Ces tout jeunes gamins, ces grouillots, moitié domestiques moitié apprentis, étaient employés à de menues besognes, et souvent à des tâches ingrates.

Parfois, au début de leur mariage des jeunes femmes se sont jointes à la brigade des scieurs de long, elles se chargeaient de la préparation des repas, de l'entretien, donnaient quelques coups de main sur le chantier.

Le départ

lls étaient fort occupés les derniers jours, il fallait que tout soit en ordre avant le départ. Ils étaient rassurés de voir le foin bien à l'abri dans la fenière, les récoltes engrangées, le bois fendu et rentré dans le bûcher, les gros travaux automnaux terminés : labourage et semailles, battage des céréales, derniers soins au bétail, dernières réparations et voilà... sonnait l'heure du départ.

Chaussés d'une bonne paire de sabots neufs de fabrication familiale, ou locale, habillés d'un pantalon de velours épais resserré à la cheville (peau du diable), et de la traditionnelle biaude ou blaude l'ample blouse bleu foncé recouvrant tricot de laine et chemise de chanvre, coiffé d'un grand chapeau ou d'un vaste béret pareil à la tarte des Chasseurs Alpins, les voilà sur le départ.

Dans leur poche ils avaient fourré : papiers, bourse en peau contenant le viatique que venait de verser le patron, tabatière en corne, l'inséparable couteau et autres bricoles. A leur tenue vestimentaire, des plus modestes, et à leurs chansons, symbole de leur corporation, on repérait de loin les scieurs de long du Massif Central.

Ils emportaient pour tout bagage un balluchon avec quelques vêtements de rechange, une paire de sabots d'avance, un peu de victuailles pour les premiers jours du trajet, et bien sûr les outils : haches, limes, chaînes, le passe-partout et la grande scie démontée, soigneusement emballée dans de vieilles pattes (Chiffons), outils qui sortaient des mains du forgeron local ou façonnés par eux-mêmes.

La besace sur l'épaule, ils tenaient en main la poignée de la scie après laquelle l'outillage était judicieusement accroché. Un dernier adieu à la famille, un grand salut à la compagnie, voilà nos hommes partis pour une nouvelle campagne.

En principe, les sobriquets dont restaient affublés les scieurs de long se rapportaient aux lieux qu'ils avaient fréquentés : l'Espagnol... L'un d'entre eux de Saint-Bonnet-le-Courreau (42) était connu sous le surnom de Marmite depuis qu'il avait eu la charge de porter la marmite à cuire la soupe pendant les trajets.

Par certaines situations, un rapprochement pouvait être fait entre le départ des scieurs de long et celui des militaires, dans les deux cas n'employait-on pas les expressions partir en campagne et brigade. Les départs donnaient lieu à de belles manifestations de sympathie. Par sécurité et par commodité, c'était en groupe qu'ils quittaient leur ville ou leur village. Un bref bond en avant pour préciser qu'ils devaient être d'autant plus vigilants au retour qu'ils avaient empoché leurs gains.

En 1707, quatre scieurs de long de la région d'Allanches (15) partaient pour le Languedoc, quand ils furent assaillis à Ventuéjol près de Chaudes-Aigues (15), cette rixe se termina par la mort de l'un d'entre eux, tué d'un coup de fusil.

Devant tous ces déplacements, nombre d'itinéraires étaient fixés par la tradition. Ils savaient où ils allaient, retournaient souvent au même endroit, le circuit leur devenait familier. Ils empruntaient les grandes voies de communication et les chemins de halage. Les Auvergnats et les Limousins descendant dans le Midi suivaient la Voie Regordane. Pour la grande majorité des scieurs de long, les trajets s'effectuaient à pied, ils parcouraient ces centaines de kilomètres, par étapes. Chaussés de sabots ou de grosses galoches, ils atteignaient les quarante kilomètres par jour, à travers routes royales et grands chemins.

Ils fréquentaient les auberges que les anciens leur conseillaient. Il couchaient aussi dans les écuries ou dans les granges. Les voyages en train débutèrent vers 1855.

Une fois à bon port

Les gars qui travaillaient en ville, se réunissaient pour louer un garni, une chambre à moindre frais, dans le quartier ouvrier ou cité ouvrière. A Paris, Lyon ou Marseille dans telle rue ou dans tel quartier étaient hébergés les compagnons regroupés par corporations.

D'après les mariages enregistrés à Paris, il est intéressant de constater la prédominance des Limousins et des Marchois, et leurs préférences envers les jeunes couturières corréziennes et creusoises, elles-mêmes émigrées ou filles d'émigrés. Le 19e et le 17e arrondissements de la capitale avaient leurs faveurs.

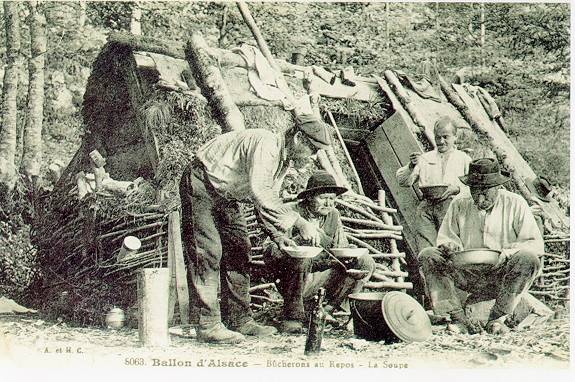

En milieu rural, s'ils n'étaient pas logés par l'employeur, ils se débrouillaient pour trouver un bâtiment inoccupé, ou, cas le plus fréquent, en véritables hommes des bois se construisaient une baraque ou deux, sur le lieu même du futur chantier. Parfois ils récupéraient celle abandonnée par l'équipe des bûcherons qui les avait précédés.

La construction de cette loge était leur premier travail, il arrivait que ce jour soit chômé, ils fêtaient la nouvelle habitation. Elle abritait à la fois les hommes, les outils et les provisions. Elles étaient toutes aussi miséreuses les unes que les autres. Ils utilisaient les matériaux à leur disposition c'est à dire bois et terre. Il n'y avait pas de cabane type, l'allure générale de leur tanière avait quelque chose d'exotique. Elle était faite de fortes branches plantées en terre, inclinées vers le haut, de longs rondins empilés horizontalement, ou de planches fixées entre quatre madriers d'angle, recouverte de branches et de mottes de terre avec la partie terreuse face au ciel, ou de papier goudronné. L'essentiel était qu'elle soit bien étanche pour les prémunir des intempéries et des bêtes sauvages.

La fumée s'échappait par un simple trou pratiqué dans la toiture ou sur la façade. Sans fenêtre, l'unique porte servait d'ouverture. A l'intérieur le mobilier, qu'ils fabriquaient, était des plus sommaire avec une table, un banc, un coffre et en guise de lit une caisse garnie de paille ou de feuilles séchées.

Si l'employeur ne leur fournissait pas un poêle, ils faisaient le feu à l'âtre. Après une journée de dur labeur, ils avaient grand besoin d'un peu de chaleur pour réchauffer leurs membres engourdis, sécher leurs vêtements... Certains hivers où le mercure était descendu dangereusement, à tour de rôle, ils veillaient toute la nuit pour entretenir le feu, sinon ils étaient bons pour manger du pain gelé. Tous ont en souvenir des hivers particulièrement froids, les obligeant à battre en retraite et à abandonner leur chantier. Des froids mémorables avaient eu raison de ces robustes ouvriers. Ils redoutaient moins la neige, qu'ils balayaient à l'aide de branchages.

Autrefois, il y avait du monde dans les forêts. Les autres bûcherons, charbonniers, sabotiers... étaient logés à la même enseigne, y compris ceux qui étaient accompagnés de leur femme et de toute leur marmaille.

Dans les fermes des environs, ils achetaient un cochon, qu'ils tuaient et salaient dans une barrique, des pommes de terre, des choux. D'ordinaire, les scieurs de long n'avaient pas la réputation de boire de l'eau. A quoi leur aurait servi le tonnelet qu'ils faisaient suivre sur le chantier et accrochaient sur quelque branche ? Par contre les émigrés n'osaient boire de ce breuvage que le dimanche et les jours de fête, la semaine ils se contentaient d'une bonne eau puisée dans une proche fontaine ou à la source, économie économie ! Pendant les campagnes normandes, ils ont découvert le cidre, et le calvados !

A l'extérieur, la soupe cuisait dans un gros chaudron en fonte, bien ventru, suspendu à des piquets en faisceau au-dessus d'un tas de copeaux enflammés. Le bois ne manquait pas ! Aux trois repas, chacun coupait du pain, comme il l'entendait dans son écuelle, alors le patron versait une bonne louche de soupe, repas frugal mais nourrissant pour ces travailleurs de force. La célèbre soupe de scieur de long, dans laquelle la cuillère devait tenir debout, était de rigueur. Avec la pointe de leur couteau, ils piochaient un morceau de lard, directement dans la marmite.

Levés alors qu'il faisait encore nuit, ils étaient prêts à empoigner la scie dès potron-minet et cela jusqu'au soir. Aux dernières lueurs du crépuscule, ils troquaient la scie pour le passepartout. Ils tronçonnaient les billes devant être sciées le lendemain, puis les membres rompus de fatigue, ils regagnaient leur bicoque.

Le sciage proprement dit

La technique ne s'adressait pas uniquement aux Auvergnats, Foréziens et Limousins, mais à tous les scieurs de long, avec des particularités régionales.

Aux bûcherons incombait la tâche délicate et dangereuse d'abattre les arbres et aux scieurs de long celle tout aussi dangereuse de les scier. Chaque arbre à abattre portait l'empreinte que l'exploitant forestier appliquait avec son marteau. Pendant longtemps, les adjudications des coupes ont eu lieu fin septembre, l'exploitation pouvait commencer dans la foulée, dans le respect de la réglementation.

.jpg)

Adjudication d'une coupe de bois à Troyes en 1814 Catalogue pour la ventes des coupes de bois en 1896.

L'abattage se faisait entre octobre et avril, c'est à dire pendant le repos de la végétation. Pour diriger la chute de l'arbre, le bûcheron pratiquait une encoche d'un côté. A l'opposé, la hache d'abattage bien en mains, il donnait de grands coups secs et précis, le fer de la cognée pénétrait plus profondément, les copeaux étoles ou taillons sautaient alentour ; l'arbre frissonnait, gémissait, craquait... le bûcheron reculait, attendait... l'arbre chutait dans un tragique fracas.

A l'utilisation de la cognée, les bûcherons ont ajouté l'emploi du passe-partout Ils s'arrangeaient toujours pour couper le plus près possible de terre, cela avait un double avantage, le fût était plus long et la souche ne les entravait pas. Au sol, l'arbre était étêté, ébranché puis souvent écorcé. Les scieurs le tronçonnaient abattus, aux longueurs souhaitées.

Rien n'était gaspillé, toute partie soigneusement recueillie et branches servaient pour la fabrication des sabots ou du charbon de bois, les autres, liées en fagots, approvisionnaient, tout un chacun en bois de chauffage et alimentaient les fours du boulanger, du verrier, du tuilier... jusqu'à l'écorce des jeunes chênes qui était rassemblée en bottes et acheminée vers les tanneries.

Une équipe de scieurs de long ne comprenait pas moins de deux ouvriers. L'équipe type en comptait trois : le doleur (équarrisseur) (équarrir : en partant du bois rond, le rendre carré) ou bûcheur, place réservée au chef d'équipe. Celui-ci avait acquis son autorité par son habileté à aiguiser les lames d'outils, son esprit d'entreprise. Le doleur s'occupait des repas. Le chevrier était le scieur d'en haut. Dans une équipe de deux c'était le chef ou le singe qui occupait cette place, le renard était le scieur d'en bas. Le sciage progressant, le scieur du bas finissait assis au sol pour pouvoir tirer à lui la scie ; quant à celui du dessus il paraissait dans une position d'équilibre tout à fait inconfortable.

Plusieurs équipes constituaient une brigade, dans ce cas un doleur suffisait pour plusieurs paires de scieurs de long. La durée d'une journée de travail était conditionnée par celle du jour, les scieurs de long réputés pour leur endurance s'échinaient durant 12 à 15 heures, pour une activité peu rémunératrice. Toutefois ils rapportaient plus d'argent en fin de campagne, qu'il s'en gagnait dans d'autres corps de métier tels les raccommodeurs de parapluies, les rétameurs... La rapidité du geste dépendait de ce que l'employeur offrait pour accommoder le repas de midi. (lent : un hareng pour trois, plus rapide : un hareng pour deux, encore plus rapide : chac'un hareng).

Migrations temporaires, voire définitives

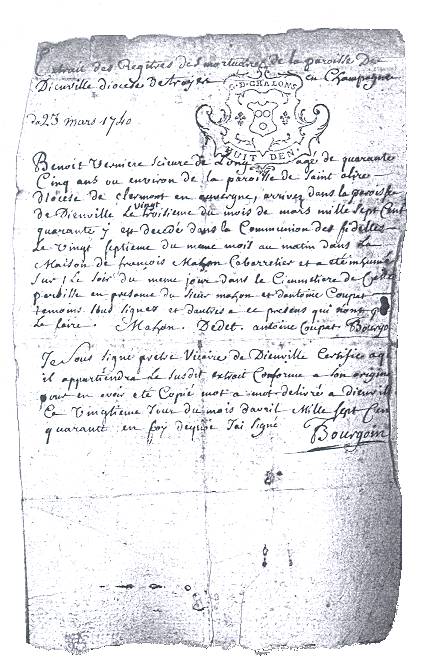

Transcription de l'acte de décès d'un de mes ancêtres de Saint Alyre d'Arlanc (63)

Autour de la Saint-Jean d'été, c'était le GRAND RETOUR vers la terre natale... Pour leur bonheur ou pour leur malheur, tous ne sont pas rentrés. A leur bonne réputation, s'ajoutait leur agréable physique, fruit de la rude gymnastique à laquelle ils étaient soumis et de la vie au grand air. Rien d'étonnant que ces beaux garçons, bien charpentés, sans graisse superflue, aient un franc succès auprès des filles de là-bas.

Ils fréquentaient une "bonne amie", se mariaient et fondaient une famille. Ainsi ont-ils fait souche en Touraine, dans le Perche... et l'émigration temporaire devenait pour eux émigration définitive. Dans ces contrées lointaines, d'autres migrants ont également connu des jeunes filles et ont convolé en justes noces. A l'inverse des couples cités précédemment, certains s'installèrent dans le Massif Central, les mariées renonçant à leurs pays pour suivre leurs beaux scieurs de long. Et enfin, il y a eu les cas des couples qui abandonnent tout, pour aller se fixer définitivement dans une autre contrée.

A la fin de la saison le patron distribuait les gains. S'ils savaient qu'ils revenaient au même endroit à l'automne prochain, ils laissaient leurs outils. Pécule en poche, et à nouveau baluchon sur l'épaule, ils faisaient le même chemin en sens inverse.

S'ils changeaient d'employeur en cours de saison, ils essayaient de se rapprocher de leur domicile afin d'abréger le trajet du retour. Ceux qui étaient originaires du Plateau de Millevaches et plus précisément de la Haute Corrèze, où jadis, on se chauffait à la tourbe, il n'y avait pas de forêts, une tradition des scieurs était de ramener des jeunes plants de chênes qu'ils plantaient ensuite en bordure des chemins, dans les prés de fauches. Les Corréziens avaient la tradition de rapporter des plants de chênes. Quant aux Auvergnats du Livradois et notamment ceux de Valcivières (63) ils ramenaient de Normandie des greffons de pommiers ; ces hommes avaient eu le temps, durant leurs longs séjours, de connaître et d'apprécier les diverses variétés de pommes. Ainsi sur les flancs du Massif de Pierre-sur-Haute, voyait-on fleurir en mai-Juin, au beau milieu des prairies verdoyantes, de nombreux pommiers. Les belles et bonnes pommes étaient ramassées à l'automne et conservées toute la mauvaise saison dans les souillardes.

Sans nouvelle depuis si longtemps, la joie du retour était entachée d'une certaine appréhension. Ils se posaient bien des questions : la famille s'était-elle agrandie par la naissance d'un enfant, endeuillée par la mort d'un être cher... et les bâtiments et les foins cette année, et les seigles et le bétail ? Vivement les retrouvailles.

Attention ! ils ne s'offraient pas trois mois de vacances dans leurs belles montagnes, ah ça non ! Ils rangeaient dans un coin passeport et outils, essayaient d'oublier la forêt d'Eawy ou le port de la Rochelle, et s'emparaient de la faux et autre faucille. Commençait alors la saison des foins...

Ceux qui n'avaient rien se louaient comme vacher et passaient l'été sur la montagne, qui en jasserie, qui en buron, avant de repartir pour une nouvelle campagne sous la protection de Saint Simon leur Saint-Patron.

La disparition du métier

Ce serait trop facile de faire porter toutes les accusations sur les scieries mécanisées et de les rendre seules responsables de la disparition des scieurs de long. Pour comprendre l'avancement du métier il faut se replacer dans le contexte du milieu du XIX' siècle et suivre toute l'évolution jusqu'aux années 1950.

Ce serait trop facile de faire porter toutes les accusations sur les scieries mécanisées et de les rendre seules responsables de la disparition des scieurs de long. Pour comprendre l'avancement du métier il faut se replacer dans le contexte du milieu du XIX' siècle et suivre toute l'évolution jusqu'aux années 1950.

Les nouvelles sources d'énergie ont bouleversé bien des données, ainsi que les progrès vertigineux de l'industrialisation. D'autres conséquences étaient dues à la Guerre de 1914-1918 et à la désertification des campagnes qui s'en suivit. Les saisonniers n'émigraient plus comme scieurs de long ; paysans, ils avaient à faire chez eux. Certains abandonnaient leurs terres, quittaient le monde rural, attirés par les villes.

Tous les anciens scieurs de long interrogés pour l'occasion ont en commun le souvenir d'avoir exercé un beau mais rude métier, un crèvecorps. Ils usent des qualificatifs de bagnards, de galériens ou de forçats pour le représenter. Un dicton confirmait qu'aucun scieur de long n'allait en enfer, ils l'avaient connu sur terre. Voici qu'aux côtés des scieurs de long, apparaissaient dans les coupes les scieries ambulantes, avec leur banc de scie à lame circulaire ou à lame sans fin, la scie à ruban, et la grosse chaudière à vapeur montée sur quatre roues, tirée par des chevaux ou des boeufs les déchets de bois nourrissaient le foyer de la locomobile.

Progressivement, les roulotte remplacèrent les cabanes. Les décennies passant, aux chevaux vapeur, succédèrent les moteurs diesels puis électriques.

L'exploitation forestière allait se transformer et le forêts se vider de tout un peuple...

Adieu ! charbonniers, sabotiers, fagotiers.. Le bûcheron troquait la cognée et le passe-partout contre la tronçonneuse pétaradante.

Adieu ! les scieries volantes elles n'auront pas vécu aussi longtemps que les scieurs de long.

Les progrès en matière de transport ont favorisé le débardage des grumes, il devenait plus économique de déplacer les troncs vers les scieries. Nombre de scieries existant actuellement, ont été, à l'origine, créées par un grand-père scieur de long entreprenant, qui s'était reconverti et avait suivi l'évolution dictée par les temps modernes.

Comment réagiraient nos braves scieurs de long, s'ils savaient qu'en 1996 on scie une bille de 5 mètres de long par 0,35 m. de diamètre en 3 secondes, avec des vitesses d'avance de 120 voire 150 m./minute ? ...