Les scieurs de long

Une fois à bon port

Les gars qui travaillaient en ville, se réunissaient pour louer un garni, une chambre à moindre frais, dans le quartier ouvrier ou cité ouvrière. A Paris, Lyon ou Marseille dans telle rue ou dans tel quartier étaient hébergés les compagnons regroupés par corporations.

D'après les mariages enregistrés à Paris, il est intéressant de constater la prédominance des Limousins et des Marchois, et leurs préférences envers les jeunes couturières corréziennes et creusoises, elles-mêmes émigrées ou filles d'émigrés. Le 19e et le 17e arrondissements de la capitale avaient leurs faveurs.

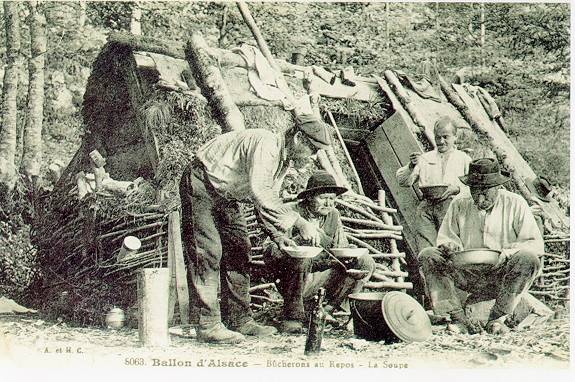

En milieu rural, s'ils n'étaient pas logés par l'employeur, ils se débrouillaient pour trouver un bâtiment inoccupé, ou, cas le plus fréquent, en véritables hommes des bois se construisaient une baraque ou deux, sur le lieu même du futur chantier. Parfois ils récupéraient celle abandonnée par l'équipe des bûcherons qui les avait précédés.

La construction de cette loge était leur premier travail, il arrivait que ce jour soit chômé, ils fêtaient la nouvelle habitation. Elle abritait à la fois les hommes, les outils et les provisions. Elles étaient toutes aussi miséreuses les unes que les autres. Ils utilisaient les matériaux à leur disposition c'est à dire bois et terre. Il n'y avait pas de cabane type, l'allure générale de leur tanière avait quelque chose d'exotique. Elle était faite de fortes branches plantées en terre, inclinées vers le haut, de longs rondins empilés horizontalement, ou de planches fixées entre quatre madriers d'angle, recouverte de branches et de mottes de terre avec la partie terreuse face au ciel, ou de papier goudronné. L'essentiel était qu'elle soit bien étanche pour les prémunir des intempéries et des bêtes sauvages.

La fumée s'échappait par un simple trou pratiqué dans la toiture ou sur la façade. Sans fenêtre, l'unique porte servait d'ouverture. A l'intérieur le mobilier, qu'ils fabriquaient, était des plus sommaire avec une table, un banc, un coffre et en guise de lit une caisse garnie de paille ou de feuilles séchées.

Si l'employeur ne leur fournissait pas un poêle, ils faisaient le feu à l'âtre. Après une journée de dur labeur, ils avaient grand besoin d'un peu de chaleur pour réchauffer leurs membres engourdis, sécher leurs vêtements... Certains hivers où le mercure était descendu dangereusement, à tour de rôle, ils veillaient toute la nuit pour entretenir le feu, sinon ils étaient bons pour manger du pain gelé. Tous ont en souvenir des hivers particulièrement froids, les obligeant à battre en retraite et à abandonner leur chantier. Des froids mémorables avaient eu raison de ces robustes ouvriers. Ils redoutaient moins la neige, qu'ils balayaient à l'aide de branchages.

Autrefois, il y avait du monde dans les forêts. Les autres bûcherons, charbonniers, sabotiers... étaient logés à la même enseigne, y compris ceux qui étaient accompagnés de leur femme et de toute leur marmaille.

Dans les fermes des environs, ils achetaient un cochon, qu'ils tuaient et salaient dans une barrique, des pommes de terre, des choux. D'ordinaire, les scieurs de long n'avaient pas la réputation de boire de l'eau. A quoi leur aurait servi le tonnelet qu'ils faisaient suivre sur le chantier et accrochaient sur quelque branche ? Par contre les émigrés n'osaient boire de ce breuvage que le dimanche et les jours de fête, la semaine ils se contentaient d'une bonne eau puisée dans une proche fontaine ou à la source, économie économie ! Pendant les campagnes normandes, ils ont découvert le cidre, et le calvados !

A l'extérieur, la soupe cuisait dans un gros chaudron en fonte, bien ventru, suspendu à des piquets en faisceau au-dessus d'un tas de copeaux enflammés. Le bois ne manquait pas ! Aux trois repas, chacun coupait du pain, comme il l'entendait dans son écuelle, alors le patron versait une bonne louche de soupe, repas frugal mais nourrissant pour ces travailleurs de force. La célèbre soupe de scieur de long, dans laquelle la cuillère devait tenir debout, était de rigueur. Avec la pointe de leur couteau, ils piochaient un morceau de lard, directement dans la marmite.

Levés alors qu'il faisait encore nuit, ils étaient prêts à empoigner la scie dès potron-minet et cela jusqu'au soir. Aux dernières lueurs du crépuscule, ils troquaient la scie pour le passepartout. Ils tronçonnaient les billes devant être sciées le lendemain, puis les membres rompus de fatigue, ils regagnaient leur bicoque.